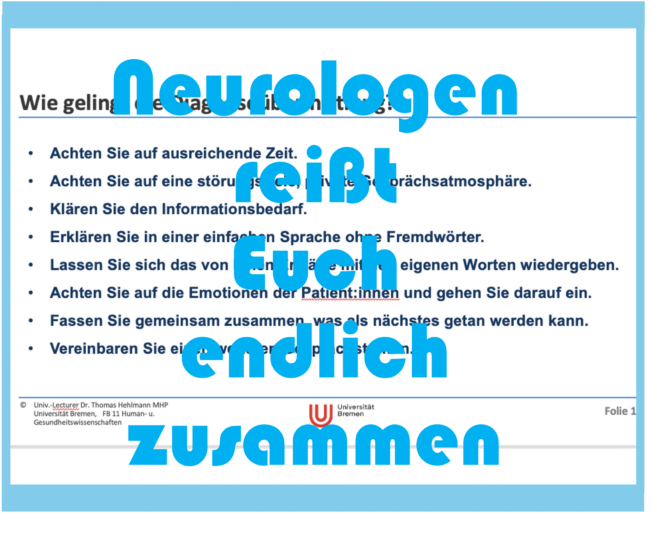

Regelmäßig berichten uns Betroffene, wie unangenehm sie die Übermittlung ihrer MS-Diagnose empfanden, wie unausgewogen sie sich über die Krankheit Multiple Sklerose und deren Behandlung informiert fühlen. Die Gespräche mit Neurolog:innen… Weiterlesen

Kategorie: Allgemein

Onlinestudie LAMONT untersucht Lebensstil-Management-Tool

„levidex“ ist eine von der GAIA AG in Kooperation mit Prof. Heesen, dem Leiter der MS-Ambulanz am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf (UKE), entwickelte digitale Gesundheitsanwendung, die MS-Betroffene beim Management ihres Lebensstils… Weiterlesen

Patientensicht am Beispiel der Multiplen Sklerose: zwischen Fürsorge und Schadensvermeidung

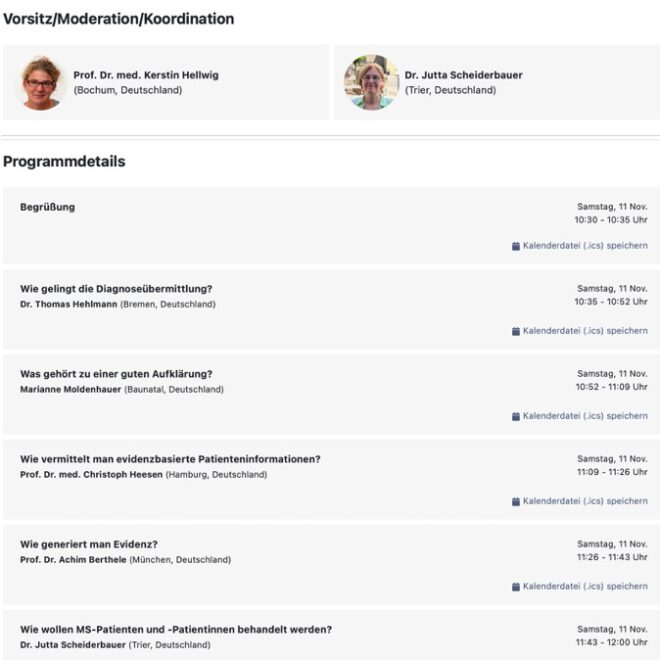

Es ist den Patientenvertreterinnen in der MS-Leitliniengruppe, Edeltraud Faßhauer und Jutta Scheiderbauer, gelungen ein eigenes Patientensymposium für den kommenden Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) auf die Beine zu… Weiterlesen

Der Kaiser ist nackt

Im April 2023 veröffentlichte das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG)[1] eine Pressemitteilung – „Multiple Sklerose: Aktuelle Immunmodulatoren im Vergleich“[2] -, die es in sich hatte. Dr. Kaiser,… Weiterlesen