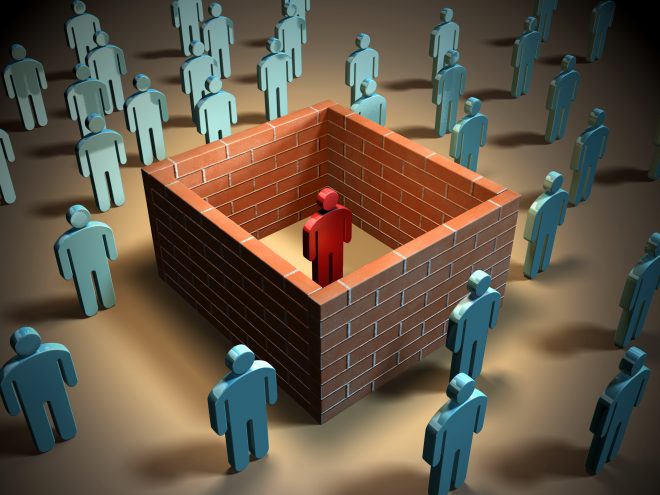

Multiple Sklerose ist nicht nur eine Erkrankung, sie ist auch ein soziales Phänomen, an das bestimmte Bedeutungen geknüpft werden.

Ob durch etwas, das sie bei der Diagnose gehört oder erst später in den Medien aufgeschnappt haben: MS-Betroffenen wird meist schnell klar, was diese Bedeutungen sind und dass sie, aufgrund ihrer Erkrankung, nun in einer bestimmten „Schublade“ stecken, die dafür sorgt, dass man ihnen mit Vorurteilen begegnet und bestimmte Dinge nun scheinbar nicht mehr möglich sind.

Was ist ein Stigma?

Welche Farbe das Auto hat, das man fährt oder ob jemand behaarte Ohren hat, macht im sozialen Miteinander meist keinen Unterschied. Aber eine bestimmte Hautfarbe, eine bestimmte sexuelle Orientierung oder auch Armut können, ebenso wie eine chronische Erkrankung wie die MS, zu Stigmatisierung führen. Eine Definition von Stigma lautet: „in unerwünschter Weise anders sein“[1]E. Goffman: Stigma. Über die Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1975, S. 13. oder auch eine „bestimmte Charakteristik, mit der Menschen von einer bestimmten Norm abweichen“, wobei eine Norm eine Regel oder einen Standard in einer Gesellschaft beschreibt.[2]M. C. Stafford, Mark C. / Scott, Richard R.: Stigma, Deviance, and Social Control. Some Concenptual Issues, in: S. C. Ainlay et al. (Hrsg.): The Dilemma of Difference: A Multidisciplinary View of … Weiterlesen Der Ursprung des Begriffs, so der Soziologe Erving Goffmann, ist im alten Griechenland zu suchen, dort wurde Verbrechern ein Zeichen in die Haut geritzt, welches sie für die anderen gut erkennbar als unreine, unmoralische Person kennzeichnete, die man meiden sollte.[3]Goffman, S. 9. Goffman vermutet, dass Stigmatisierungsprozesse auch heute noch eine gesellschaftliche Funktion haben, denn auch in unserer modernen Gesellschaft teilen wir die anderen in bestimmte Kategorien ein und stellen bestimmte Erwartungen an sie. [4]Goffman, S. 171. Umgekehrt werden diese Erwartungen auch an uns gestellt. Das erleichtert die Routine des Miteinanders, ist aber ein unbewusster Vorgang. Treffen wir auf Personen, der diese Erwartungen nicht erfüllen, beispielsweise, nicht berufstätig sind oder nicht gesund, oder Eigenschaften von weniger wünschenswerter Art haben, sehen wir diese Person als „fremd“ und weniger wertvoll an und stigmatisieren sie damit.[5]Goffman, S. 10f.

Woher stammt das Stigma bei Multipler Sklerose?

Während an Patient*innen mit Lungenkrebs das Stigma „Zu viel geraucht!“ und an Menschen mit Übergewicht das Stigma „Zu viel gegessen!“ haftet, sehen sich MS-Betroffene mit dem Stigma „Bald im Rollstuhl!“ konfrontiert. Und es ist die Diagnose, die diese Krankheit konstituiert.[6]S. Evers: Die Relativität des Krankheitsbegriffs am Beispiel der Neuromedizin, in: D. Groß et al. (Hrsg.): Normal – anders – krank. Akzeptanz, Stigmatisierung und Pathologisierung im Kontext … Weiterlesen Schaut man auf die letzten einhundert Jahre zurück, war Multiple Sklerose tatsächlich meist gleichgesetzt mit einer schweren Behinderung, denn eine MS hat man oft, wenn überhaupt, erst spät erkannt. MS-Betroffene waren, aus gesellschaftlicher Perspektive, nicht mehr als tüchtige Arbeiter*innen oder für die Familiengründung zu gebrauchen. Sie hatten keine Chance, irgendetwas aus ihrem Leben zu machen und wurden für ihr Umfeld zur Last. Menschen mit MS waren also wirtschaftlich und gesellschaftlich schlecht aufgestellt, also waren sie auch weniger wert. Dieses Bild herrscht bis heute in weiten Teilen der Gesellschaft vor.

Welche Arten von Stigmatisierung gibt es?

Die Wissenschaft unterscheidet soziale Stigmatisierung und Selbststigmatisierung. Soziale Stigmatisierung umfasst dabei die öffentliche Stigmatisierung, wonach Stigmatisierte beispielsweise einen erschwerten Zugang zu Jobs haben oder Probleme, diese zu halten, weil Arbeitgeber*innen oft eine unausweichliche und baldige Behinderung der MS-betroffenen Arbeitnehmer*innen vor Augen haben und hohe Personalkosten fürchten. Die strukturelle Stigmatisierung betrifft etwa die oft abgelehnte Zahlung von qualitativ hochwertigeren Hilfsmitteln, die die Lebensqualität von MS-Betroffenen erhalten könnte, durch die Krankenkasse. Im Gegensatz zu anderen Erkrankungen, die die Stigmaforschung untersucht hat, haben MS-Betroffene keinerlei Schwierigkeiten, schnell nach der Diagnose an Medikamente zu kommen. Die Stigmatisierung setzt vielmehr erst ein, wenn MS-Betroffene eine Medikation ablehnen und dann vermeintlich selbst schuld sind an einer gesundheitlichen Verschlechterung. Selbststigmatisierung bezeichnet den Vorgang, in dem MS-Betroffene das soziale Stigma verinnerlicht haben und nun selbst glauben, dass sie weniger wert oder weniger leistungsfähig sind.

Wie wirkt sich Stigmatisierung aus?

Das Hauptinteresse der Stigmaforschung, die übrigens in der Soziologie und der Sozial-Psychologie angesiedelt ist, dreht sich um die Frage, wie sich Stigma auf das Individuum und das soziale Miteinander auswirkt und welche Strategien verwendet werden, um mit dem Stigma umzugehen.

Die negativen Auswirkungen, die eine Stigmatisierung für das Individuum mit sich bringt, sind umfassend. Wer sich wegen der MS stigmatisiert fühlt, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu sein.[7]C. Hategeka et al.: „Association of Unemployment and Informal Care with Stigma in Multiple Sclerosis“, in: International Journal of MS Care, 2019, 21 (5), S. 214–225. Wer wegen der Erkrankung eine Stelle nicht bekommt oder diese nach der Diagnose verliert, muss Abstriche bei der Lebensqualität machen und ist von Armut bedroht. Wer vom Partner/ der Partnerin nach der Diagnose verlassen wird, verzweifelt. Wer nach der Diagnose alle Pläne aufgibt, im Glauben, dass ohnehin alles bergab geht, wird nur schwer irgendwann wieder Selbstwertgefühl entwickeln. Eine Studie hat ergeben, dass, je mehr MS-Betroffene dem Stigma ausgesetzt sind, die Wahrscheinlichkeit eine Depression zu entwickeln umso größer ist.[8]M. H. Cadden et al: „Judgment hurts: The psychological consequences of experciencing stigma in multiple sclerosis“, in: Social Science & Medicine, 2018; 208, S. 158–164. Die verschiedenen Studien legen auch nahe, dass MS-Betroffene und ihr Umfeld vor allem zwei Strategien nutzen, um mit der sozialen Stigmatisierung umzugehen: Verdrängung und Enthüllung. Strategien, die auch Goffmann schon beschrieben hat. Die Verdrängung sei möglich, solange kein Makel sichtbar sei. Erst mit der Sichtbarkeit bzw. dem Darüber-Bescheid-Wissen komme, so Goffmann, die Frage auf, ob die Eignung für die Durchführung bestimmter Aufgaben noch gegeben ist.[9]Goffmann, S. 64ff. Verdrängen, oder Ignorieren wird daher im beruflichen Kontext genutzt. Arbeitnehmer*innen müssen dann eher nicht um ihre Stelle bangen und auf Arbeitgeber*innen kommt keine besondere Fürsorgepflicht zu. Im sozialen Miteinander kann diese Strategie allerdings zu Konflikten führen: zum einen, weil MS-Betroffene dann zu hören bekommen, dass man ihnen die MS ja gar nicht ansieht, oder wie gut sie, trotz der MS aussehen obwohl ihnen vielleicht unsichtbare Symptome gerade das Leben schwermachen. Umgekehrt muss sich das Umfeld so auch keine Beschwerden über das Leben mit MS anhören.[10]N. Grytten / P. Maseide: „,When I am together with them I feel more ill.“ The Stigma of multiple sclerosis experienced in social relationships‘“, in: Chronic Illness, 2006; 2 (3), S. … Weiterlesen Die zweite, oft genutzte Strategie ist die Enthüllung oder Überbetonung der Erkrankung. Diese greift vor allem im familiären Kontext. Betroffene berichten, dass ihnen zuhause Aufgaben abgenommen und kaum noch Erwartungen mehr an sie geknüpft werden. Auch wenn dieses Beschützertum vielleicht gut gemeint ist, führt es oft zu Missverständnissen und zum Rückzug der Betroffenen. Im beruflichen Kontext, so eine Studie, kann die Information über Erkrankung zu einer großen Aufmerksamkeit und genauen Beobachtung durch die Kolleg*innen führen.[11]Ebd., S. 201. Diese Strategie bietet aber für beide Seiten noch einen Ausweg, nämlich die MS als Entschuldigung für einen Mißerfolg zu nutzen, der eigentlich aus anderen Gründen widerfahren ist.[12]Goffman, S. 20.

Eine Studie mit fast 7000 Teilnehmer*innen zeigte übrigens, dass, je länger Betroffene mit der Erkrankung zu tun hatten, desto weniger kümmerte sie das Stigma.[13]L. A. Spencer: „Adapting to Multiple Sclerosis Stigma Across the Life Span“, in: International Journal of MS Care, 2019; 21 (5), S. 227–234. Das liegt vermutlich daran, weil 25 Jahre nach der Diagnose Themen wie Berufswahl und Familiengründung einfach gar nicht mehr wichtig sind.

Lässt sich Stigmatisierung überwinden?

In einigen Studien wird darauf hingewiesen, dass Stigmatisierung durchaus entgegengewirkt werden kann, nämlich mit Aufklärungsarbeit und Wissensvermittlung. Und wo könnte das besser stattfinden, als im Diagnosegespräch? Leider reagiert medizinisches Personal, egal ob Neurolog*innen, MS-Schwestern oder Mitarbeiter*innen in den Reha-Kliniken, oft nicht angemessen, weil sie natürlich auch eigene, unbewusste Überzeugungen bezüglich der Richtigkeit von Stigmata haben und diese weitergeben.[14]B. K. Ahmedani et al: „Mental Health Stigma: Society, Individuals and the Profession“, in: Journal of Social Work Values and Ethics, 2011; 8 (2): 4-1–4-16. Nur so lässt sich beispielsweise erklären, warum jungen MS-Betroffenen durch medizinisches Personal eine Frühberentung nahegelegt wird, nach dem Motto: es wird ja ohnehin keine berufliche Zukunft geben mit einer schweren Behinderung, die ja auf jeden Fall folgt. Und welchen Grund sollten diese jungen Menschen haben, das nicht zu glauben? Daher ist es wichtig, medizinisches Personal zu schulen, damit sie deutlich vor Augen haben, dass MS-Betroffene nach der Diagnose besonders empfindlich und sensibel auf das Stigma reagieren, das mit der MS verbunden ist.[15]Spencer et al., S. 233.

Niemand weiß, welchen Verlauf eine MS nimmt und es kann eben auch ein guter Verlauf sein. Man könnte meinen, dass es keinen vernünftigen Grund mehr gibt, Neudiagnostizierten heute noch Angst vor der Zukunft zu machen. Denn sie können studieren, einen Job finden, Kinder kriegen, Häuser bauen und auf jede Art und Weise ein wertvoller Teil der Gesellschaft sein. Trotzdem wird das Stigma MS immer weitergegeben und befeuert. Denn mit der Angst der Betroffenen lässt sich weiterhin viel Geld verdienen. Ob es nun eine Fernsehserie ist, in der die MS-Betroffene im Rollstuhl unterwegs ist und am Ende eben stirbt, weil das so dramatisch ist und die Einschaltquoten erhöht. Oder eine DMSG-Spenden-Kampagne, die das altbekannte Stigma in Bildern für Instagram aufbereitet („Bald im Rollstuhl?“ „Kann ich überhaupt noch Kinder bekommen? „Ich will keine Last sein“), so dass junge Leute mit Ängsten konfrontiert werden, die sie vorher vielleicht noch nicht hatten. Oder das falsche Beharren führender Neurolog*innen darauf, dass Schübe zwangsläufig zu Behinderung führen. Die Angst vor einer Behinderung ist vermutlich das wichtigste Argument, mit dem man Betroffene von den MS-Medikamenten überzeugen kann.

Diese Fälle machen deutlich: Stigma hat auch immer mit Macht zu tun.[16]B. C. Link / J. C. Phelan: „Conceptualizing Stigma“, in: Annual Review of Sociology, 2001; 27, S. 363–385, hier S. 375. Zu stigmatisieren heißt, sich über andere zu erheben. Wer zum Fortbestand eines Stigmas beiträgt muss sich den Vorwurf gefallen lassen, damit auch soziale Ungerechtigkeiten zu rechtfertigen.

Nathalie Beßler

Foto: Andrea Danti/ Adobe Stock

Quellen

| ↑1 | E. Goffman: Stigma. Über die Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1975, S. 13. |

|---|---|

| ↑2 | M. C. Stafford, Mark C. / Scott, Richard R.: Stigma, Deviance, and Social Control. Some Concenptual Issues, in: S. C. Ainlay et al. (Hrsg.): The Dilemma of Difference: A Multidisciplinary View of Stigma. New York: Plenum 1986, S. 77–91, hier S. 81. |

| ↑3 | Goffman, S. 9. |

| ↑4 | Goffman, S. 171. |

| ↑5 | Goffman, S. 10f. |

| ↑6 | S. Evers: Die Relativität des Krankheitsbegriffs am Beispiel der Neuromedizin, in: D. Groß et al. (Hrsg.): Normal – anders – krank. Akzeptanz, Stigmatisierung und Pathologisierung im Kontext der Medizin. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 2008, S. 51–66, hier S. 58. |

| ↑7 | C. Hategeka et al.: „Association of Unemployment and Informal Care with Stigma in Multiple Sclerosis“, in: International Journal of MS Care, 2019, 21 (5), S. 214–225. |

| ↑8 | M. H. Cadden et al: „Judgment hurts: The psychological consequences of experciencing stigma in multiple sclerosis“, in: Social Science & Medicine, 2018; 208, S. 158–164. |

| ↑9 | Goffmann, S. 64ff. |

| ↑10 | N. Grytten / P. Maseide: „,When I am together with them I feel more ill.“ The Stigma of multiple sclerosis experienced in social relationships‘“, in: Chronic Illness, 2006; 2 (3), S. 195–208, hier S. 200. |

| ↑11 | Ebd., S. 201. |

| ↑12 | Goffman, S. 20. |

| ↑13 | L. A. Spencer: „Adapting to Multiple Sclerosis Stigma Across the Life Span“, in: International Journal of MS Care, 2019; 21 (5), S. 227–234. |

| ↑14 | B. K. Ahmedani et al: „Mental Health Stigma: Society, Individuals and the Profession“, in: Journal of Social Work Values and Ethics, 2011; 8 (2): 4-1–4-16. |

| ↑15 | Spencer et al., S. 233. |

| ↑16 | B. C. Link / J. C. Phelan: „Conceptualizing Stigma“, in: Annual Review of Sociology, 2001; 27, S. 363–385, hier S. 375. |

Some brick walls isolate a different individual from other people. Digital illustration.

Some brick walls isolate a different individual from other people. Digital illustration.